あなたがこの記事を読んでいる時点で、すでに一歩前に進んでいます。「キャリアアップしたい」「もっと成長したい」と思えること自体が、ごく自然に見えて実は非常に価値のある資質です。

日々の業務に追われ、現状に甘んじる人が多い中で、自分の将来に対して能動的に関心を持ち、改善や挑戦を考えられることは、すでに次のステージへの扉を開く力を持っている証拠です。

ただ、向上心の高いからこそ位がきがちな焦りや不安もあるでしょう。

そこでこの記事では、焦りや不安を否定せず、前向きに成果へ変える具体的な方法を体系的に紹介します。こうした正直な気持ちをうまく活用すれば、自己成長やキャリアアップの強力な原動力になります。

キャリアアップしたい想いは素晴らしいこと

「キャリアアップしたい」と思えること自体が素晴らしい資質です。現状に満足している人も多い中で、自分の成長を求め、将来の可能性を考えられる姿勢は、すでに大きな強みです。

成長意欲そのものが持つ価値

- 学びの吸収率が高まる:新しい知識やスキルを前向きに取り入れる姿勢がある

- 改善行動が続けられる:成果や課題を自分事として捉え、習慣化できる

- 周囲を巻き込む推進力がある:向上心がある人は自然にチームや環境にも影響を与える

「したい」と思える時点で、次の行動の半分はすでにクリアしていると言えます。焦りを感じるのは自然ですが、その焦りは、正しく扱えばエネルギーに変わるのです。

焦りの正体を言語化して味方にする

焦りの多くは「現状」と「理想」のギャップ認知から生まれます。焦りを分解して整理すると、次のような領域に分類できます。

- スキル不足:自分の能力に対して挑戦したい領域で不足を感じる

- 機会不足:学びや経験を得られる機会が少ない

- 評価不足:成果が十分に認められない

- 方向性の不一致:自身の目標と現状の業務や会社方針にズレがある

焦りの原因が明確になれば、それは行動の指針になります。自分の焦りを正しく認識することで、次の一手を計画的に設計できるのです。

現職環境の違和感は次のステージへの招待状

現職が緩い、学びの密度が少ない、成長を感じにくい、と感じることは、決してネガティブなことではありません。その感覚は、自分が成長したいという意欲の表れであり、次のステージへのサインです。

無理に現状に順応せず、観察し、改善できること・補えること・変えるべきことを順に検討するのが賢明です。

キャリアアップが必要とされる現代の背景

キャリアアップの必要性は、単なる個人の焦りではなく、社会構造の変化にも支えられています。背景を理解することで、自分の焦りが正当なものであることを認識できます。

雇用・産業構造の変化に適応する必要性

年功序列型の評価が減り、成果や役割で評価される傾向が強まっています。企業側の変化が個人に影響しやすい時代では、個人が主体的に学び、スキルを磨き、選択肢を持つことがリスクヘッジになります。

スキルの陳腐化が早まる

テクノロジーや業務のデジタル化により、同じやり方が長く通用しにくくなっています。経験は「更新される習慣」として扱うことが重要で、古い方法に固執すると成長が停滞します。

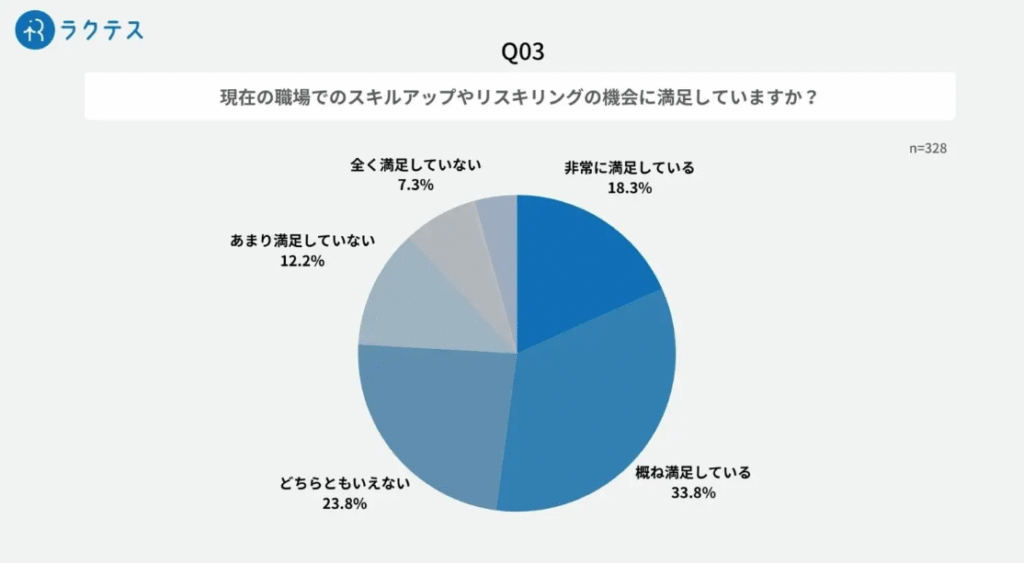

一方で、サイトエンジン株式会社の調査によると、現在の職場のスキルアップやリスキリングの機会に満足している人の割合は「概ね満足している」を含めても約50%であり、決して多いといえないのが実情です。

キャリアアップは将来の自由度を高める投資

肩書きや収入だけでなく、環境変化に対応できる選択肢の多さこそが、キャリアアップの価値です。選択肢が増えることは、将来の安心にもつながります。

キャリアアップを目指す際にまず整理すべきこと

方向性が定まらないまま行動すると、努力が分散し、成果が見えにくくなります。まずは自分の成長の定義とゴールを整理することが重要です。

「アップ」と「チェンジ」を分けて考える

- アップ:同じ職種で専門性や影響範囲を広げる

- チェンジ:職種や業界を変え、新しい挑戦をする

意外とここを混同しているケースが少なくありません。どちらの方向に進むかを明確にすることで、準備内容や行動計画が変わります。

成長の定義を言語化する

「責任範囲が広がる」「希少スキルが身につく」「意思決定の質が上がる」など、自分にとって成長の指標を3つに絞り、意思決定の物差しにします。

具体的なステップを「現状→仮説→実験」で設計

- 現状:できること・強み・弱みの棚卸し

- 仮説:3〜6か月で伸ばすべき領域と期待効果の明確化

- 実験:職場での新タスク、社外学習、副業などの小さな試行

このサイクルを回すことで、焦りを行動に変換できます。

キャリアアップを具体的に進める方法

キャリアアップは漠然と「頑張る」だけでは成果につながりません。戦略的に行動することが大切です。ここでは、日常から実践できる具体的な方法を整理します。

スキルの棚卸しと市場価値の把握

まず自分が持っているスキル、経験、強みを整理します。言語化すると、現状と理想のギャップが明確になります。

- スキルマップの作成:業務で使うスキルをリスト化し、自己評価や市場での需要をチェック

- 強みの再認識:上司や同僚のフィードバックも活用して客観的に把握

- 足りないスキルの特定:市場価値を高めるために必要なスキルや資格をリスト化

焦りを感じたら、とりあえず手を動かしてみるのがおススメです。筆者も、焦っていた時間を有効に使えるようになり、気持ちも落ち着いた経験があります。

学習・実践のサイクルを回す

知識や技術を身につけるだけでなく、実務で活かすことで成長が加速します。

- 小さな挑戦を日常化:新しいプロジェクトや社内の改善提案に参加する

- 学んだことの即実践:セミナーや本で得た知識を、具体的な業務に落とし込む

- 振り返りと改善:定期的に成果をレビューし、成功と失敗の要因を分析

このサイクルを回すことで、成長の実感が得られ、焦りを行動に変換できます。

ネットワークを戦略的に活用する

成長環境は自分だけで作るのは難しいため、外部の知見や刺激を取り入れることが重要です。

- 社内メンターを見つける:経験豊富な人からの助言は、成長の近道

- 同業・異業種の交流:勉強会やSNSを活用して情報収集

- 信頼できる仲間と目標共有:一緒に取り組む仲間がいるとモチベーションが持続

転職も視野に入れたキャリアアップ戦略

現職での成長が難しい場合、転職を含めた選択肢も検討できます。転職はゴールではなく、あくまで手段です。

転職の判断基準

- 挑戦機会があるか:今よりもスキルや影響力を伸ばせるか

- 成長文化があるか:学習や改善を尊重する環境か

- 評価と報酬が妥当か:成果が適切に認められるか

転職を成功させるポイント

- 情報収集を徹底:業界動向、企業文化、業務内容を事前に確認

- 自己PRの整理:自分の強み・実績・成長意欲を明確に伝える

- 現職での成果を活かす:退職前でも実績を積み上げ、経験を言語化

焦ったままでの転職は失敗しやすいですが、焦りをエネルギーに変え、明確な目的と戦略を持つことで、キャリアアップにつながります。

焦りや不安をモチベーションに変える思考法

向上心からくる焦りはネガティブに捉えがちですが、使い方次第で成長の推進力になります。

焦りを味方にする3つの思考法

- 現状を客観視する:焦りの原因を明確にすると、行動に変えやすい

- 小さな成功体験を積む:日々の業務での改善や学びを振り返り、自信につなげる

- 長期目標にリンクさせる:焦りを短期の不安ではなく、キャリア目標へのステップと捉える

焦りを単なる不安で終わらせず、成長の燃料に変えることで、日々の行動に意味が生まれます。

キャリアアップで陥りやすい落とし穴

戦略を持たずに動くと、努力が空回りすることがあります。注意点を把握しておきましょう。

- 目標が抽象的すぎる:漠然と「成長したい」だけでは行動が分散

- 焦りに押されて無計画に転職:環境が変わっても成長に直結しない場合がある

- 自己評価と市場価値のギャップを無視:努力が報われないケースにつながる

対策はシンプルです。目標を言語化し、行動と評価のサイクルを意識すること。経験と情報を組み合わせることで、焦りを前向きに変えられます。

まとめ

キャリアアップの原動力は、「成長したいと思える自分自身」にあります。焦りや不安を否定せず、戦略的に行動することで、成長を現実に変えることができます。

- 「キャリアアップしたい」と思えること自体がすでに強み

- 自己分析とスキル棚卸しで現状と理想のギャップを明確に

- 小さな挑戦と学習・実践のサイクルを回す

- 転職も手段として戦略的に活用可能

自分の成長意欲を信じ、焦りを行動に変えていけば、キャリアの未来は自分で切り開けます。

コメント